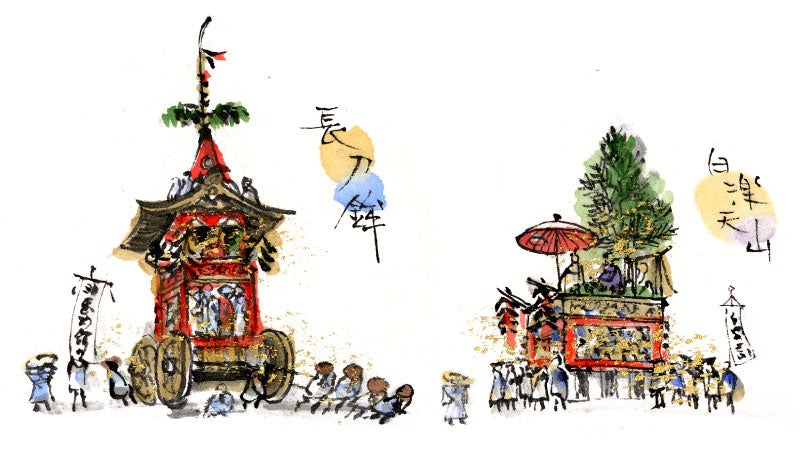

京の夏景色 祇園祭

「コンコンチキチン、コンチキチン」とお囃子(はやし)の音色を耳にすると、京都では夏の到来を感じます。祇園祭は日本三大祭のひとつで、京都の夏の風物詩。7月1日から1か月間に及ぶ長い祭りで、起源は平安時代初期にさかのぼり、当時流行した疫病を鎮めるために行われたとされています。

祇園祭で巡行する山鉾は全部で34基。山鉾巡行は災厄をもたらす疫神を鎮めるために、町中を練り歩いたことが始まりといわれています。交差点で鉾を方向転換する「辻回し(つじまわし)」は、巡行の中でも一番の見どころ。またみやびな山鉾の姿から「動く美術館」とも呼ばれています。

-

祇園祭の粽(ちまき)

祇園祭の粽は食べ物ではなく、笹の葉でつくられた無病息災のお守りです。京都ではこの粽を一年間玄関の上に飾り、厄難消除を祈願します。

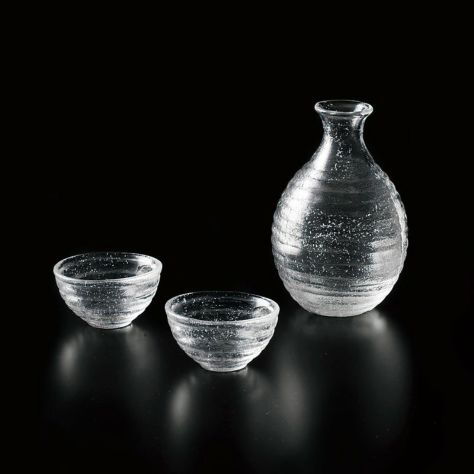

祇園祭と鱧料理

祇園祭は別名「鱧(ハモ)祭り」と呼ばれています。この時期に旬を迎え、ハモ料理でもてなしをしたことから由来しており、京都の夏には欠かせない食材です。

祇園祭とお菓子

黒糖と寒天でつくられ、透明感のある琥珀色が特徴の和菓子。上品でほのかな甘みがふんわりとひろがります。祇園祭のお茶席のために考案された和菓子です。