極みの茶器

最近チェックした商品

アイテムで選ぶ

特集ピックアップ

たち吉オリジナルの器シリーズ

白 菊

1983年8月の発売以来のロングセラー商品。菊のリムがきりっと美しい、白い器のため料理が映えやすく、和食だけでなく料理のジャンルを問いません。

はるか

菊の花をかたどり、内外に小花柄を描いた可愛らしい器です。使い勝手がよく、華やかさを持ちながらも気取らない雰囲気です。

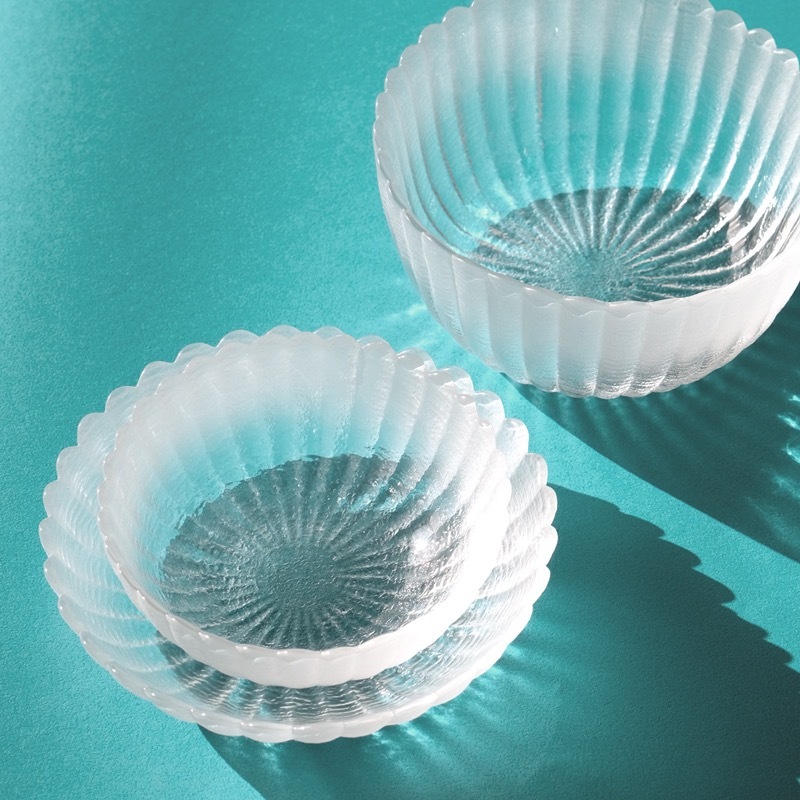

菊の香

伝統美のひとつである菊花を、ガラスの器で表現。口元に施した磨りガラスがアクセントになり、初霜の降りた白菊のような風情を醸し出します。

水音

雨上がりの若葉からこぼれ落ちる雫が、水面に静かな波紋をつくる。 その水音をイメージした涼やかなガラスのうつわです。素麺や冷やし中華などに最適な麺鉢をはじめ、菓子皿やグラスや冷酒揃えなど種類も豊富。

水すだれ

まっすぐに落ちる幾筋もの水の流れ。そんな情景を透明度が高いクリスタルガラスに、カットと手描きの金線で表現。熟練した江戸の職人が引いた金線と切子の十草柄は凛とした上品さを醸し出します。

雪あかり

雪あかりとは、月の光が雪に反射して周囲を薄く照らすこと。そんな静かな煌めきをまとった、クリスタルガラスの器。熟練の職人が手づくりした、雪の結晶のように繊細なヒビが特徴です。

青楓

京都らしさや季節を感じとれる伝統文様として最たる楓。日本の古い良き風物を喚起しながらも瑞々しい生命力を感じさせます。釉薬の濃淡がシャープな形を引き立て、食卓に並べばアクセントになります。

赤絵かぶら

「株が上がる」ということから、縁起を担ぐ食べ物として親しまれているかぶらをモチーフにした器。長角皿や薬味皿など使いやすい種類が揃っています。

伝統工芸 四日市萬古焼

伊勢湾に面する三重県四日市市は、古くから萬古焼という“やきもの”の産地として発展してきました。四日市萬古焼は、陶磁器産地の中でも魅力ある特徴を持っています。 その一つが「急須」です。きめ細かい土肌を持ちながら、焼き上げると磁器と同様に水を通さない素地の特性を生かして、一般的な日用品から伝統工芸士による名品まで幅広い急須が作られています。陶磁器の中でも、特に機能面が重視される急須を、原料の特徴とそれを制作する技術と技法で、今も絶えることなく作り続けている伝統の産地です。

伊呂久の系譜

初代伊呂久は、明治時代半ばから萬古の地でやきものを始めました。「伊呂久」の名は当時の職人、伊之助さんとロクさんという兄弟から受け継いだもので、萬古に新しく広まったろくろ成形の技法を駆使し、絵付けを施した急須や透かし彫を施した茶器などを作っていました。

二代目伊呂久が、他にない独自性の高い急須をつくろうと、創意工夫を凝らして、「ちぎれ千筋」や、亀甲の形が整然と並んだ「ダイヤカット」など、様々な技法を生み出しました。これら急須の全面に施された、絵付けに頼らない文様は、萬古焼ならではの土の存在感を伝えます。 二代目伊呂久が創作した加飾技法です。

三代目伊呂久は、さらにそのダイヤカットを完成の域に極めました。亀甲のように整然とカットしていく彫刻技法は、三代目の探求心により次第に細密になっていきました。 そして人を驚かせるものを生み出したい気概が、極限まで手間をかけた極小ダイヤカットという細密な彫刻を施した急須を完成させました。

当代の四代目伊呂久は、「伊呂久」を引き継ぐ急須づくりの名士であり、四日市萬古焼を代表する伝統工芸士です。 四代目は、歴代の伊呂久が次第に完成させていった高度な技法や手の込んだ加飾を施すだけでなく、道具として急須本来の機能にも極限までこだわりを持ち、用の美を兼ね備える究極の道具に昇華させました。また急須づくりに対する代々の姿勢も受け継いでいます。独自性を持ちながらも高い実用性を兼ね備え、道具としての品質の高さとこだわりを受け継ぎながら、他にはない伊呂久だけが成しえる急須づくりを日々研鑽しています。

また伊呂久窯は、産地の陶器商にも支えられてきました。 とりわけ萬古焼の窯元の中でも、素地のろくろ引きから表面の彫刻、焼成まで、一貫して仕事をし、実直に日々試行錯誤しながら、探究心あふれる姿勢を貫く伊呂久窯を萬古焼の根幹を成す窯元として盛り立ててきました。 陶器商も伊呂久窯の価値を伝えるべく、守り支えることを三代に亘り受け継いでいます。

極ダイヤ彫 2400個もの彫刻

ダイヤカットを極小にして、細工のしにくい注ぎ口にも持ち手にも無数の彫を施した、究極の極小ダイヤカットを「極(きわみ)ダイヤ彫」と名付けました。 極小の削りをひとつひとつ鉋(カンナ)で手彫りして、表面のすべてを覆い尽くしていきます。 1.5号の急須で約2,400個もの彫刻が入りますが、急須一つを加飾文様で埋め尽くすのに、その彫刻だけで、丸一日を費やすたいへん手間をかけた仕事です。 全ては一服のお茶のために、愛情をこめて隙間なく彫刻を施しています。

通産大臣指定伝統的工芸品産業

四日市萬古焼

伊呂久窯(四代目伊呂久) 森 伊呂久 國昭

昭和三十八年一月二十三日生

萬古不易の如く、萬古焼は約三百年余りの歴史をもち、初代 伊呂久が明治十三年に三重県四日市市に創立作陶しました。二代目伊呂久(祖父)が、ちぎれ千筋やダイヤカットを生み出し、三代目 伊呂久(父)が極細カット、菊彫り文様、花絞り文様等始作を手掛けました。 三代目 伊呂久や山田耕作先生師事を受け、三代目 伊呂久(父故人)の後継者として、陶作の道三十五年、独自に石垣文様を生み出し先代のダイヤカット、菊彫り文様など伊呂久特有の技法を駆使し、作陶に専念しております。

陶歴

昭和五十六年 三重県立四日市工業高等学校 窯業科卒

昭和五十七年 岐阜県立多治見工業高等学校 専攻科卒

昭和五十七年~六十一年 萬古焼急須品評会連続入選

昭和六十一年 萬古焼急須品評会 市長賞

昭和六十二年 第九回日本新工芸展 入選

昭和六十三年 萬古焼陶磁器工業協同組合理事長賞

昭和六十四年 県展 入賞

平成七年 四日市萬古焼総合コンペ審査員奨励賞

平成十年 四日市萬古焼総合コンペ審査員奨励賞

平成十一年 三重やきもの展 入選

平成十二年 通商産業大臣指定伝統工芸士認定

平成三十年 四日市萬古焼総合コンペ審査員特別賞