稲村真耶(いなむらまや)

稲村真耶 略歴

1984 愛知県常滑市生まれ2003 愛知県立常滑高等学校セラミック科卒業

2005 愛知県立瀬戸窯業高等学校陶芸専攻科修了 陶芸家藤塚光男氏に師事四年間修行

2009 京都鳴滝にて開窯

2010 比叡山坂本に築窯

現在 滋賀県大津市比叡山坂本にて作陶

※作品の再入荷の予定はございません。

※こちらの作品はたち吉オリジナルではございません。

【器の個体差について】

全て手作業で行われているためサイズや形状、色味がそれぞれ多少異なります。

サイズ表記と若干の差があることをご了承ください。

個々の違いを手作りの味わい、意匠としてご理解いただきますようお願いいたします。

最近チェックした商品

アイテムで選ぶ

特集ピックアップ

たち吉オリジナルの器シリーズ

白 菊

1983年8月の発売以来のロングセラー商品。菊のリムがきりっと美しい、白い器のため料理が映えやすく、和食だけでなく料理のジャンルを問いません。

はるか

菊の花をかたどり、内外に小花柄を描いた可愛らしい器です。使い勝手がよく、華やかさを持ちながらも気取らない雰囲気です。

菊の香

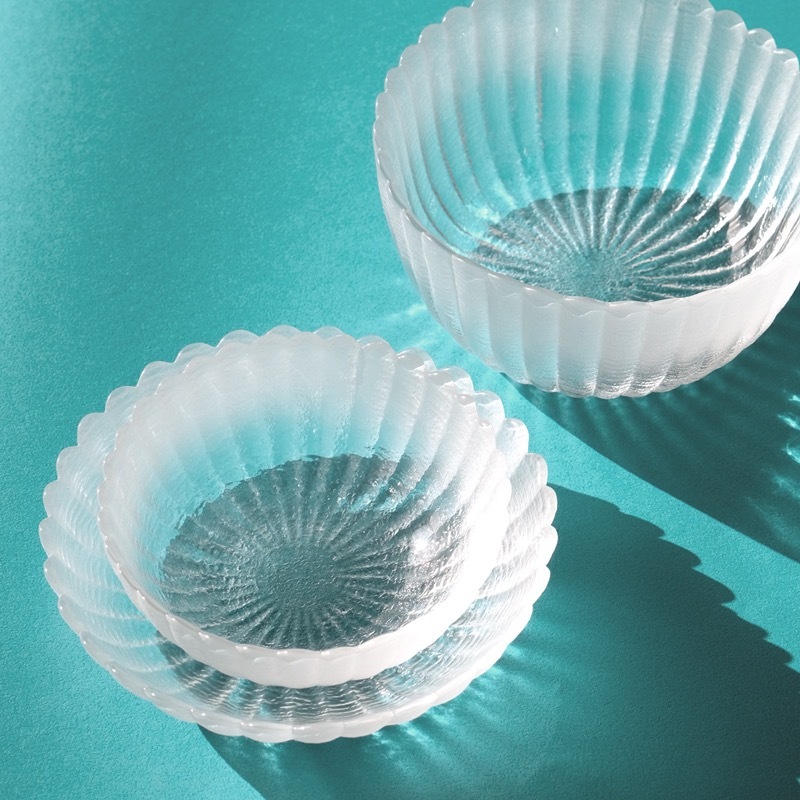

伝統美のひとつである菊花を、ガラスの器で表現。口元に施した磨りガラスがアクセントになり、初霜の降りた白菊のような風情を醸し出します。

水音

雨上がりの若葉からこぼれ落ちる雫が、水面に静かな波紋をつくる。 その水音をイメージした涼やかなガラスのうつわです。素麺や冷やし中華などに最適な麺鉢をはじめ、菓子皿やグラスや冷酒揃えなど種類も豊富。

水すだれ

まっすぐに落ちる幾筋もの水の流れ。そんな情景を透明度が高いクリスタルガラスに、カットと手描きの金線で表現。熟練した江戸の職人が引いた金線と切子の十草柄は凛とした上品さを醸し出します。

雪あかり

雪あかりとは、月の光が雪に反射して周囲を薄く照らすこと。そんな静かな煌めきをまとった、クリスタルガラスの器。熟練の職人が手づくりした、雪の結晶のように繊細なヒビが特徴です。

青楓

京都らしさや季節を感じとれる伝統文様として最たる楓。日本の古い良き風物を喚起しながらも瑞々しい生命力を感じさせます。釉薬の濃淡がシャープな形を引き立て、食卓に並べばアクセントになります。

赤絵かぶら

「株が上がる」ということから、縁起を担ぐ食べ物として親しまれているかぶらをモチーフにした器。長角皿や薬味皿など使いやすい種類が揃っています。

稲村真耶 maya inamura

滋賀県の比叡山のふもと、大津市坂本に工房をもつ稲村真耶さん。木の扉と大きなガラスがはめ込まれた、木枠の窓の入口からもぬくもりを感じる工房で作品を制作をされています。

作品は温かみのある白い素地に馴染みの良い染付と絵柄が魅力です。ほんわかしながらも芯がしっかりしているお人柄と作品はぴったりです。

今回オンラインショップで初めて銀のポットをご紹介します。新作のボタニカルの絵柄など優しさがあふれる作品をお楽しみください。

稲村さんの「器づくりのはじまり」

愛知県常滑市出身の稲村さんは、高校受験前にはすでに手に職をつける仕事をしようと決めて常滑の高等学校「セラミック科」に進学。

いずれ陶芸家になることを目指して更に2年間、瀬戸窯業高等学校陶芸専攻科で学び、その後4年間は京都の藤塚光男さんに師事しました。

藤塚さんのもとでは主に型の制作を学び、その後独立して現在は大津市の坂本に工房を構えています。

稲村さんの「作品へのこだわり」

小さいころから絵を描くのが好きだった稲村さん。 絵柄は、好きな更紗の柄や「中国の生命の樹」などの図録を見ているとインスピレーションがわくそうです。

工房の棚には、ずらりと様々な図録が並んでいて、その本たちからも稲村さんらしさが表れています。稲村さんらしいのびやかな植物や表情豊かな動物の絵付けは愛らしく、見る人の心を惹きつけます。

絵柄は、まず型を制作して出来上がった形を見てからじっくり考えて描いていくそうです。絵柄が可愛すぎにならないように意識しながら、磁器の白い素地になじみの良い色で描いていきます。

やさしい雰囲気を生み出している器は、どのようなジャンルのお料理にもしっくり合います。毎日の暮らしに寄り添う器を作り続けたいとのことです。 ルリ釉や銀彩などさまざまな釉薬にもチャレンジしている稲村さん。今後は赤絵で新しい作品も制作したいそうで、進化を続ける稲村さんが楽しみです。