豆知識がいっぱい

和食器のあれこれ

和食器で使用される陶器や磁器などの素材やそのお手入れ、技法などをジャンルに分けてご紹介します。どのような「技法」や「形」でどのように「お手入れ」するのかなど、ご購入の際にご参考ください。

※代表的な種類や素材について記載しており、商品によって異なる場合があります。商品詳細ページのご注意などを必ずご確認ください。商品のお取扱い等については こちら をご覧ください。

器のお手入れ

食器の素材や種類によってお手入れ方法が異なる場合がございます。ぜひ一読してください。

-

陶器:少しの手間で美しさが続く

新しい陶器を使い始める時は、まずお湯に浸して生地に水分を含ませておくと、茶渋やシミがつくのを防ぐことができます。できれば毎回使う前にも行うと、さらに効果的。反対に使用後水に浸けたままにしておくと、汚れを吸収しカビやにおいの原因になるので、手早く片付けるようにしましょう。

-

ガラス:レモンと塩でピカピカに

ガラスのコップやお皿が曇ったときに役に立つのが、レモンと塩。レモンに塩をつけてガラス面をこすれば、レモンの酢が油分に働きかけ、塩はクレンザー代わりになって曇りを解消。ガラスの透明感がアップします。手にもやさしくて安心。がんこな汚れの場合は、レモンの代わりに麻のふきんで。

-

漆器:「漆器はやさしく」が基本

使い始めに漆器のにおいが気になる場合は、米ぬかの中に1~2日入れておきます。使った後はぬるま湯で、また油分がついている時は薄い洗剤液を使って洗います。その後、すぐにやわらかいふきんで水気をふきとれば大丈夫。難しく考えるよりも、やさしく、手早くと心がけましょう。

-

土鍋:新品をおろす前にはお粥を

目が粗く、吸水性が高い土鍋。初めて使う前には、たっぷりの水でお粥を炊くと、生地の目が詰まって水もれしなくなります。火にかける場合は、鍋表面の水気をしっかりと拭き、弱火から始めるようにします。熱くなった鍋を急激に冷やすとひび割れの原因となるので要注意。

- キッチン家電のご使用 -

電子レンジのご使用

現在、電子レンジの機能は単に食品を加熱するだけでなく調理ができるまでに複雑化していますので、ご使用の電子レンジ取扱説明書及び商品の説明書に準じてお使いください。

また「商品のお取扱い等について」ページにて器の素材ごとにご使用の可否やご注意を記載していますのでこちらをご参考下さい。

■ 商品のお取扱い等について はこちら→

食器洗い洗浄機のご使用

ご使用の食器洗い洗浄機の取扱説明書及び商品の説明書に準じてお使いください。特に研磨剤入りの洗剤をご使用になられますと、器の表面を傷つける場合がありますので、手洗いをおすすめします。

また「商品のお取扱い等について」ページにて器の素材ごとにご使用の可否やご注意を記載していますのでこちらをご参考下さい。

■ 商品のお取扱い等について はこちら→

オーブンのご使用

耐熱陶器はご使用いただけます。使用可能な商品には、箱の中に「この器は直火やオーブンが対応可能です」等と書かれたカードが入っています。ご使用上の注意も合わせてお読みください。

また「商品のお取扱い等について」ページにて器の素材ごとにご使用の可否やご注意を記載していますのでこちらをご参考下さい。

■ 商品のお取扱い等について はこちら→

-

和食の配膳の基本

和食は、洋食と異なり、器を手に持って料理をいただくのが基本です。食卓の上で、縦30cm横40cmくらいを 一人のスペースと考えます。一番取り上げる頻度が高い飯碗が左、汁椀は右に。食卓の左側に手に持って食べる小鉢など、右側には焼き魚など、一番手前に箸置と箸を置きます。取り分けて食べる煮物は共有スペースにと考えるとすっきり収まります。ビやにおいの原因になるので、手早く片付けるようにしましょう。

器の技法

表情豊かな趣がある和食器に使用される代表的な「 技法 」をご紹介します。

-

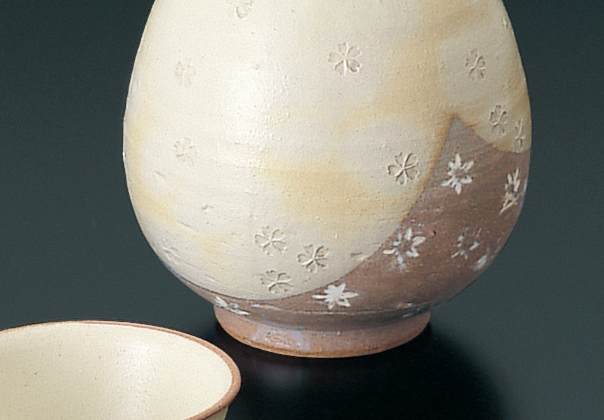

陶器

「土もの」といわれる陶器は手に伝わる土のあたたかさが魅力です。陶器の主原料は、陶土とよばれる粘土です。また、特性として吸水性があるために、使い込むうちに素地に水分が染み込み、風合いが変化していくのも陶器ならではの魅力です。

-

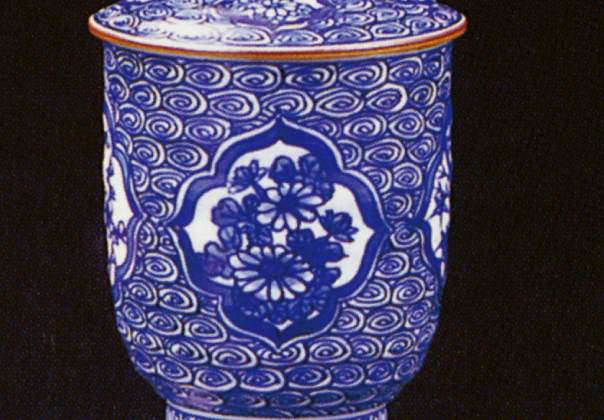

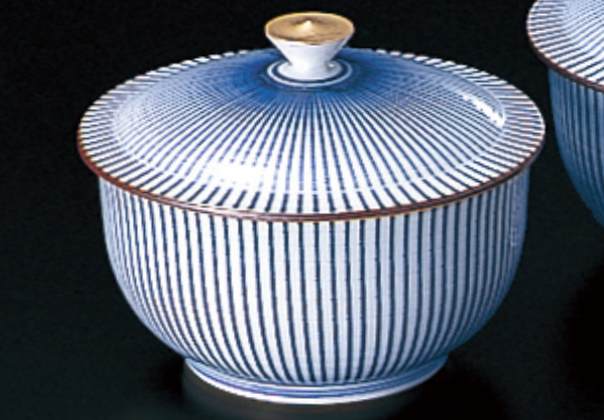

磁器

「土もの」に対して「石もの」とよばれる磁器は、白く焼きしまった素地と繊細な絵付が魅力です。土ものと異なり、素地の粒子は細かく安定して、吸水性はなく、透光性があります。使いはじめる前に、煮沸の必要はありません。

-

印花文

いんかもん花の形などの押し型で器の表面に模様を入れます。

-

織部

おりべ安土・桃山時代の美濃の武将で、千利休の高弟であった「古田織部」の好みと指導によって美濃で焼かれたのが「織部」。その魅力は、天衣無縫の造形と自由闊達な絵付け、そして釉薬の妙にあると言われています。

-

貫入

かんにゅう器の表面の釉肌に現れたひび模様です。釉薬と素地の収縮率の違いから、焼成して冷却する際に生じるものです。ひびの部分は吸水性があるので、使い終わったら早めに汚れを落とし、乾かします。

-

櫛目

くしめ成形した器の土がまだやわらかいうちに、先が櫛のようになった器具で模様を描いたものです。

-

交趾

こうち昔、ベトナム北部は交趾(コーチ)と呼ばれたことから、そこで産出される鮮やかな緑釉の焼物を交趾と呼びました。現在は、黄・緑・紫など色釉を使用したものをいいます。

-

呉須

ごす染付に使われる酸化コバルトを含む顔料です。黒っぽい鉱物ですが、焼くと藍色に変化します。

-

粉引

こひき黒い土の素地に、鉄分の少ない白泥釉を化粧掛けした上に透明釉を掛けて焼いたものです。その名は、釉薬の白が粉を引いたように見えることに由来します。

-

青磁

せいじ白い素地の上に、淡青色の透明釉をかけ高温の還元で焼いたもの。土と釉薬に含まれるわずかな鉄分が還元して、翡翠の色のような美しい青色が生まれます。

-

染付

そめつけ白地の素地に呉須で下絵付をして、透明釉を掛けて焼いたものです。絵柄が藍色に発色します。

-

天目

てんもく鎌倉時代に中国の天目山の禅寺に留学した僧たちが、修行寺で使用した黒釉茶碗を持ち帰り、それを天目茶碗と呼んだのが始まりです。鉄分を含んだ黒い釉薬を「天目釉」といいます。

-

白磁

はくじカオリンという高純度の粘土を主な原料とした白い素地に、透明釉を掛けて1300℃以上の高火度で焼いたものです。日本では江戸時代初期に有田焼で初めて作られました。

-

刷毛目

はけめ器の表面や内側に、白化粧土を刷毛で勢いよく塗った刷毛目模様です。粉引と同様に鉄分の多い素地に白釉で化粧を施したものです。もともと生産の少なかった白泥を節約するための技法として朝鮮半島で生まれました。

器の模様

表情豊かな趣がある和食器に使用される代表的な「 模様 」をご紹介します。

-

網目

あみめ漁に使う投網、鳥を捕る鳥網など古来から大切な生活道具とされてきた網を図案化した文様です。すっきりした柄は春?夏向きの代表格です。

-

市松

いちまつ異なる色の正方形を交互に規則正しく並べた模様です。江戸時代の歌舞伎役者・佐野川市松の舞台衣装の袴模様から命名しました。

-

雲錦

うんきん桜の花と紅葉を描いた色絵のことで、桜は雲の、紅葉は錦の象徴とした言葉からその名がつきました。春、秋いずれにも使用できる器です。創案者は尾形乾山と言われています。

-

唐草

からくさ植物のつるを図案化した模様で、古代エジプトに生まれシルクロードを経て日本に伝えられました。

-

唐子

からこ中国の子供たちが楽しく遊び回る様子を描いたもので、釣り人や仙人と並び古くから中国陶磁器に用いられてきた代表的な人物文様です。

-

四君子

しくんし「梅・菊・蘭・竹」の4つが揃った柄のことです。いずれも高貴な姿から君子という名になりました。一つでもかけると四君子になりません。四季を問わず、使用できる器です。

-

祥瑞

しょんずい細密に亀甲などの幾何学模様を描きこんだ文様。呼び名は中国明代に景徳鎮で作られた最高級の染付磁器のことで、転じてその模様を指すようになりました。おめでたい柄として知られています。

-

青海波

せいがいは波をデザインしたもので、うろこのように同心円を重ねた幾何学模様です。雅楽「青海波」で使われた衣装の模様からその名がつきました。

-

宝尽くし

たからづくし幸運と長寿を願う、縁起のよい福徳を招く吉祥文様です。宝物として如意宝珠、宝輪、扇子、巻物、軍配、小槌、砂金袋、法螺貝など多数あります。正月をはじめ慶事にも欠かせない文様です。

-

木賊

とくさ木賊は常緑多年草のシダ類で、細い円筒状で枝分かれしないその茎を意匠化したものです。縦に何本も筋を引いた柄で、手描きの縞模様といった印象です。十草とも書きます。

-

三島

みしま灰色の土に小花の印を押したり、へらで線を彫りいれて白化粧土を施し、文様を浮き上がらせる象嵌の模様です。高麗茶碗の柄のひとつが、静岡県の三島大社が発行していた暦に似ていることから名がつきました。

-

瓔珞

ようらく頭に飾るものを「瓔」、身につけるものを「珞」といい、古代インドの貴族の装身具を図案化したものです。吉祥模様のひとつです。

器のカタチ

表情豊かな趣がある和食器に使用される代表的な「 カタチ 」をご紹介します。

-

一閑人

いっかんじん器の縁などに人形がはりついて、中をのぞきこんでいるように見える器です。器の両側に人形がついているものは、二閑人といいます。

-

片口

かたくち片方に注ぎ口をつけた鉢で、醤油や酒を樽から移し入れるための台所用品でした。形のおもしろさから茶人の目に留まり、やがて一般的になりました。置くときは、口を左側が原則です。

-

亀甲

きっこう六角形が亀の甲羅の形であることから亀甲とよびます。亀が万年の長寿を保つところから、瑞祥の形とされています。

-

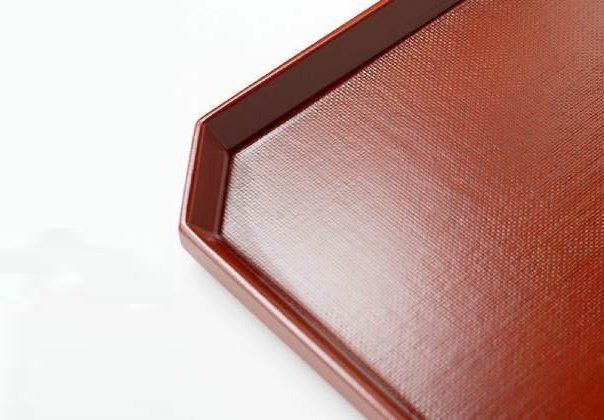

隅切

すみきり四角形の四隅を切り落とした形で角切りとも書きます。縁高や膳、折敷などにも多い形です。

-

半月

はんげつ夜空に浮かぶ半月を写し、自然を意匠化した形。半月の季節は秋とされています。

-

木瓜

もっこう楕円の四隅が内側にくぼんだ変形皿。輪切りにした瓜の断面、鳥の巣の形など名の由来は諸説あります。

-

四方

よほう「四方」と書いて「よほう」と読みます。懐石用語の一つです。正方形の皿の総称です。

-

行平

ゆきひら持ち手と注ぎ口のある陶器でできた鍋で、藻塩を焼く器具が原型です。在原行平が海女に潮を汲ませて塩を焼いた故事にちなんで、行平の名をとっています。

-

輪花

りんか皿の縁に規則的な凹凸をつけ、開いた花の形をしたものです。鉢や碗、皿など多種に使います。

-

割山椒

わりざんしょう山椒の実が割れて、3つに開いた形に似ている小鉢のことです。向付の代表的な形として知られています。