水音(みずおと)_ガラス

最近チェックした商品

アイテムで選ぶ

特集ピックアップ

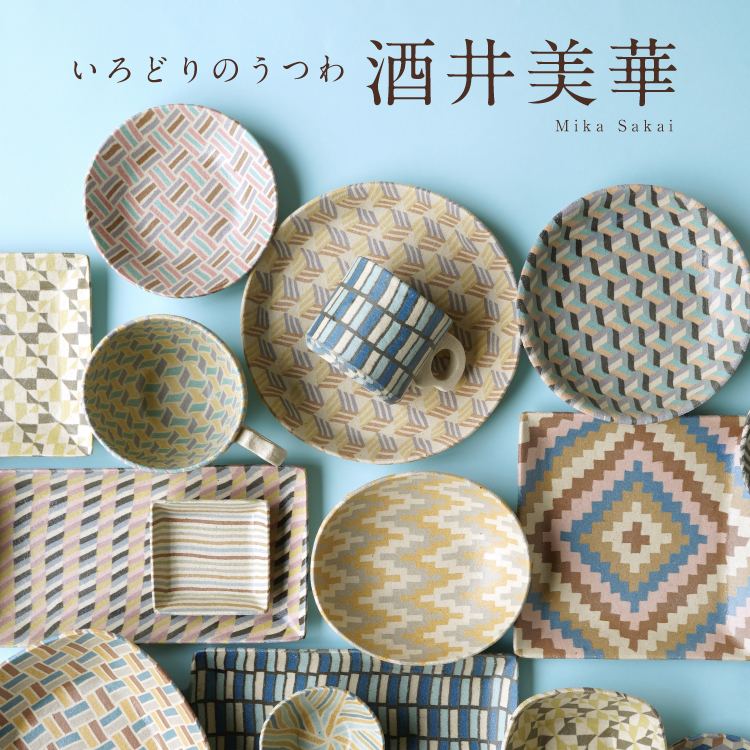

たち吉オリジナルの器シリーズ

白 菊

1983年8月の発売以来のロングセラー商品。菊のリムがきりっと美しい、白い器のため料理が映えやすく、和食だけでなく料理のジャンルを問いません。

はるか

菊の花をかたどり、内外に小花柄を描いた可愛らしい器です。使い勝手がよく、華やかさを持ちながらも気取らない雰囲気です。

菊の香

伝統美のひとつである菊花を、ガラスの器で表現。口元に施した磨りガラスがアクセントになり、初霜の降りた白菊のような風情を醸し出します。

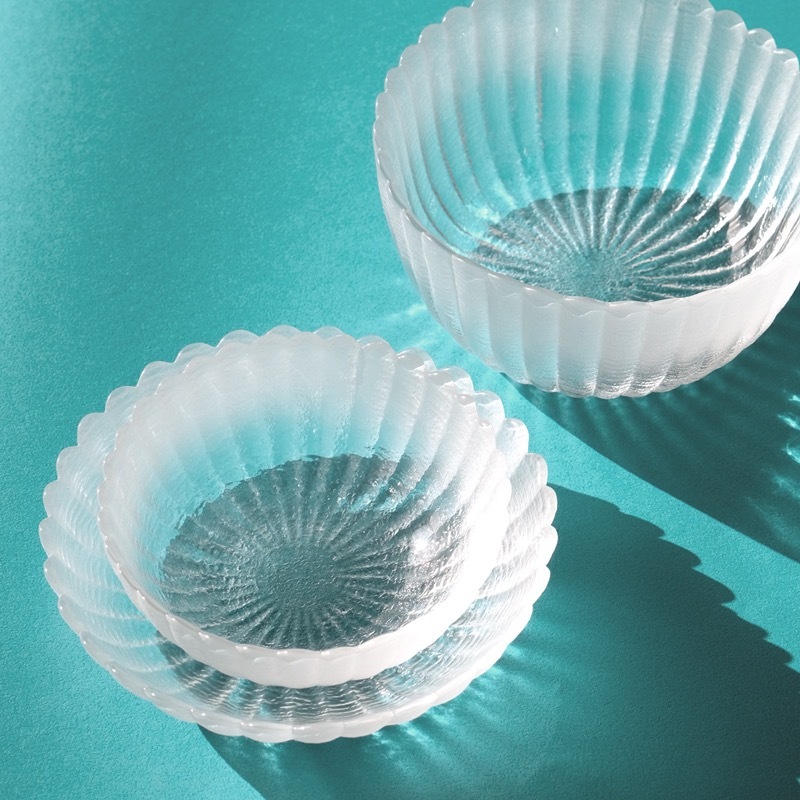

水音

雨上がりの若葉からこぼれ落ちる雫が、水面に静かな波紋をつくる。 その水音をイメージした涼やかなガラスのうつわです。素麺や冷やし中華などに最適な麺鉢をはじめ、菓子皿やグラスや冷酒揃えなど種類も豊富。

水すだれ

まっすぐに落ちる幾筋もの水の流れ。そんな情景を透明度が高いクリスタルガラスに、カットと手描きの金線で表現。熟練した江戸の職人が引いた金線と切子の十草柄は凛とした上品さを醸し出します。

雪あかり

雪あかりとは、月の光が雪に反射して周囲を薄く照らすこと。そんな静かな煌めきをまとった、クリスタルガラスの器。熟練の職人が手づくりした、雪の結晶のように繊細なヒビが特徴です。

青楓

京都らしさや季節を感じとれる伝統文様として最たる楓。日本の古い良き風物を喚起しながらも瑞々しい生命力を感じさせます。釉薬の濃淡がシャープな形を引き立て、食卓に並べばアクセントになります。

赤絵かぶら

「株が上がる」ということから、縁起を担ぐ食べ物として親しまれているかぶらをモチーフにした器。長角皿や薬味皿など使いやすい種類が揃っています。

産地 / 窯元

キラリ涼を呼ぶ廣田硝子

廣田硝子は、東京で最も歴史のある硝子メーカーの一つ。江戸切子や吹き硝子など脈々と受け継がれる手仕事による、懐かしくて新しい、今のくらしにも馴染むガラス食器です。

京の色絵ガラス

京焼・清水焼伝承の絵付技法をガラスに焼成することにより生まれた大変珍しい色絵ガラスは、京焼の絵付師 見谷尚音さんによる手描きです。

藍のうつわ~瀬戸染付の華やぎ~

陶磁器の一大産地、愛知県瀬戸市にて開窯した椿窯。「銅板転写」という技術で制作された希少な染付の器です。

モダンな常滑急須 JINSUI 人水窯

【NEW】美しさと使いやすさを兼ね備えた人気の常滑急須 JINSUIに新しいアイテムが追加されました。

一滴の波紋が涼を呼ぶ

雨上がりの若葉からこぼれ落ちる雫が、水面に静かな波紋をつくる。 その水音をイメージした涼やかなガラスのうつわです。 水に揺らめく光をあらわした、ガラスの中の雲母の粒(鉱物の一種)が、晴れあがった明るさと のびやかな空気を食卓に運びます。素麺や冷やし中華などに最適な麺鉢をはじめ、菓子皿やグラスや冷酒揃えなど種類も豊富。一枚でも、シリーズで使っても、毎日を涼やかに彩ります。

扱いやすく、丈夫

毎日使ううつわだからこそ、扱いやすさは大事なポイント。ガラス製品は繊細なので、洗うときなどは気を使いがちですが、水音シリーズは、生地に適度に厚みがあるため、気兼ねなく使えます。

デザイン性と実用性を兼ねそろえた水輪もよう

光が当たると水輪の影の美しさを楽しめるのも、このうつわならでは。水輪はうつわの外側に刻まれているので、料理を盛るのも洗うのも簡単です。透明ではないことで夏だけでなく、シーズンを選ばす使えるのもポイント。

盛りつけやすいカーブの形

小鉢は底が狭いので、料理に高さをつけるとガラスの余白で盛り映えがします。たっぷりでも少しでも、 ちょうど良くまとまるので毎日の食卓に重宝します。

水音ができるまで

水音シリーズは徳利をのぞいて、スピンドル成形法と呼ばれる、金型を回転させガラスが広がる遠心力の力を用いて成形される製法で作っています。一つひとつ手作りでつくられ、ガラスの量の調整や、絶妙なスピンのタイミングなどは熟練の職人だからこそ成せる業。一つとして同じものは生まれない自然の力が生きた、たち吉の人気シリーズ「水音」の製造工程をご案内します。

【工程1】

窯からガラスを竿で巻き取る

ガラスを溶かしている窯「溶融窯(ようゆうろ)」から、ガラスを竿で巻き取ります。ガラスが1400度になる高温下での工程です。

【工程2】

ガラスに雲母をつけ、金型に入れる

竿にガラスを巻き、雲母をつけたら、金型にガラスを流し入れ、ハサミで切っていきます。

【工程3】

金型を回転させ、成形する

上から風をあてながら金型を高速で回転させます。遠心力でガラスが広がり、段々と成形されていきます(右の写真を見ると、金型の上部にまでガラスが上がってきているのがわかります)。雲母の広がり、自然の遠心力で回ってできるフチのラインなど、出来上がりは、一つひとつ微妙に異なります。

【工程4】

金型から取り出す

掃除機のようなホースで、吸い込むようにしてガラスを金型から外します。取り出したばかりのガラスは、軍手が焦げるほどの高温です。

【工程5】

冷却し、完成

トンネルのような「徐冷炉(じょれいろ)」に入れて冷却します。ゆっくりと動くベルトコンベヤーにのせ、2時間ほど冷却させて完成です。

縁のラインや雲母のきらめきは

一つひとつ異なり

職人の手仕事が光ります。