森里陶楽(もりさととうらく)

最近チェックした商品

アイテムで選ぶ

特集ピックアップ

たち吉オリジナルの器シリーズ

白 菊

1983年8月の発売以来のロングセラー商品。菊のリムがきりっと美しい、白い器のため料理が映えやすく、和食だけでなく料理のジャンルを問いません。

はるか

菊の花をかたどり、内外に小花柄を描いた可愛らしい器です。使い勝手がよく、華やかさを持ちながらも気取らない雰囲気です。

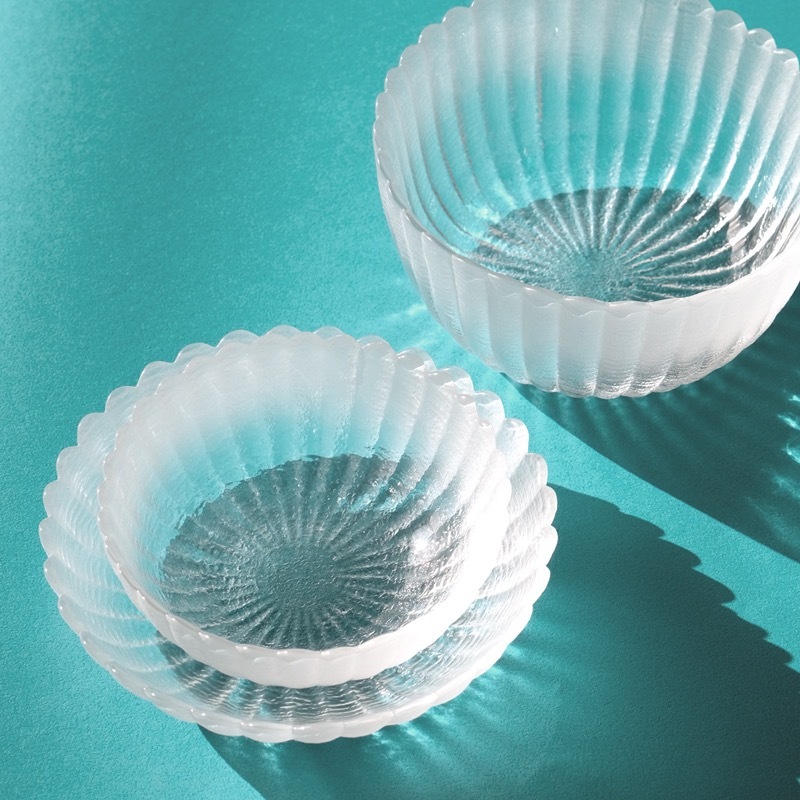

菊の香

伝統美のひとつである菊花を、ガラスの器で表現。口元に施した磨りガラスがアクセントになり、初霜の降りた白菊のような風情を醸し出します。

水音

雨上がりの若葉からこぼれ落ちる雫が、水面に静かな波紋をつくる。 その水音をイメージした涼やかなガラスのうつわです。素麺や冷やし中華などに最適な麺鉢をはじめ、菓子皿やグラスや冷酒揃えなど種類も豊富。

水すだれ

まっすぐに落ちる幾筋もの水の流れ。そんな情景を透明度が高いクリスタルガラスに、カットと手描きの金線で表現。熟練した江戸の職人が引いた金線と切子の十草柄は凛とした上品さを醸し出します。

雪あかり

雪あかりとは、月の光が雪に反射して周囲を薄く照らすこと。そんな静かな煌めきをまとった、クリスタルガラスの器。熟練の職人が手づくりした、雪の結晶のように繊細なヒビが特徴です。

青楓

京都らしさや季節を感じとれる伝統文様として最たる楓。日本の古い良き風物を喚起しながらも瑞々しい生命力を感じさせます。釉薬の濃淡がシャープな形を引き立て、食卓に並べばアクセントになります。

赤絵かぶら

「株が上がる」ということから、縁起を担ぐ食べ物として親しまれているかぶらをモチーフにした器。長角皿や薬味皿など使いやすい種類が揃っています。

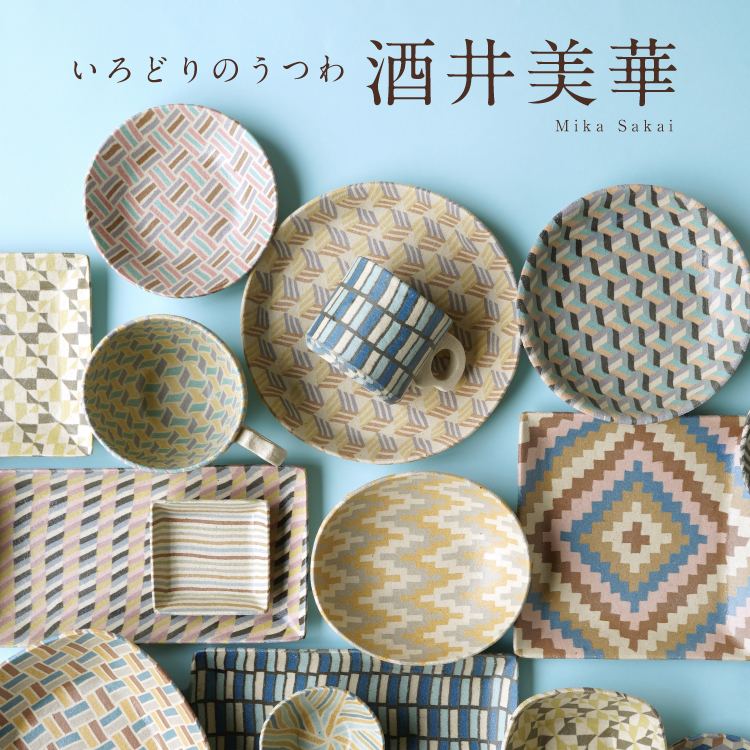

京三島 陶楽陶苑 三代目 森里陶楽

京焼・清水焼が生み出す上質なうつわ、三代目 森里陶楽氏の作品をご紹介。三島手と呼ばれてきた技法を得意とし、大小の花模様が魅せるレースのような装飾は繊細で華やかではあるが素朴さも感じさせます。 線彫りや刻印で連続文様を施し、白土を埋め込んだ印花(いんか)という技法が特徴の三島手。 二代目陶楽がそれをルーツとし、他に類を見ない繊細な文様に気品を備えた色合いの器を「京三島」として京焼・清水焼の中で独自に発展と確立させ、当代で三代を数えます。

→ 京三島の詳細はこちら

土に華を咲かせ、心に華を咲かせる器

スピードと美しさ、陶楽が咲かせる印花文様

頃合いを見計らって、成型した生地に文様を施していくのは、重要な工程です。ある程度乾いたら、線彫りや「印花」という刻印で連続文様をつける加飾を行います。手作りの型をリズミカルに動かすと、手元の器にどんどん花が咲いていきます。スピードと美しさ。この2つが大切。刻印の間隔が詰まりすぎたりしないのは、長年培われた職人の感覚によるものです。

彫文様は緻密に大胆に

器の外側に分割の目安を入れた後、箆(へら)で一気に線を掘り出すのが「線彫り」です。口元から高台脇まで途切れることなく、均一な深さで掘り進めます。注意を払いながら緻密に、なおかつ一気に大胆に彫ることで線に勢いが生まれます。

器に化粧を施し、浮かび上がる白い花

白い化粧土を使って筆で花をつけていきます。描くというよりも化粧土を盛る感じから「筆盛り」と呼ばれる工程です。さらに薄く水で溶いた白い泥に、器をドボンとつけ、全体にゆるい土を纏わせます。こうすることで、生地がへこんでいる刻印を施した部分には白い土が多く溜まり、白い花・印花文様が浮かび上がります。 絶妙なバランスを保ちながら、2つの技法を組み合わせることで、雰囲気の異なる白い花が器の表面に咲いていきます。

優美で繊細な持ち手

紅茶碗や珈琲碗などの持ち手は、バランスが良くて持ちやすいことが重要ですが、機能面だけではなく、ひとつひとつ手づくりで、優美に繊細に仕上げていくことは、陶楽陶苑のこだわりです。

大小の白い花と多彩な伝統技法が出会う「京三島」

線彫りや刻印で連続文様を施し、白土を埋め込んだ印花(いんか)という伝統的な技法の三島手を、京都らしい繊細で気品のある器に発展させた「京三島」。白い花が咲いたように華やかな表情が愛らしい器です。

優美な金彩と高貴な紫が織りなす「紫彩華紋」

三代目陶楽は、初代陶楽の遺志を受け継ぎ、二代目が確立させた「京三島」に、さらに優美な金彩と深みのある紫の上絵付けを施して、「紫彩華紋」に発展させて、心に華を咲かせる器を創り上げています。

新しい京三島の世界 「観翠」

優しい白さの半磁器の生地を使い、黄檗(きはだ)色に翠色が鮮やかに映える新しい京三島の表現「観翠」。自然の日射しの中でみるとさらに透明感が増します。和洋にとらわれない華やかで優美な姿は、食卓に高揚感をもたらしてくれます。

※こちらの作品はたち吉オリジナルではございません。

陶楽陶苑のInstagramは こちら

【ご使用上のご注意】

電子レンジのご使用は、おすすめいたしません。

食器洗浄乾燥機のご使用は、おすすめいたしません。

【器の個体差について】

全て手作業で行われているためサイズや形状、色味がそれぞれ多少異なります。

サイズ表記と若干の差があることをご了承ください。

個々の違いを手作りの味わい、意匠としてご理解いただきますようお願いいたします。